蒲団しめ 津根太鼓台

拡大画像 pdf

拡大画像 pdfはね尾型しめ(属名)

この形は四国では 香川県 愛媛県の一部で取り付けられています

特徴としては 向かって左側(昇り龍)の尾が上に跳ね上がっている事、右側(降り龍)の尾は剣に

巻きついている事です

ちょうさ型には昇り降り(阿吽)両方とも跳ね上がっている「しめ」もあります

この「蒲団しめ」の特徴を何点か説明します

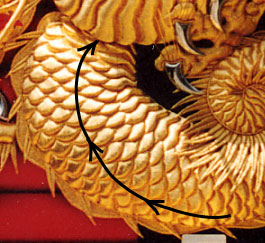

図 1 |

左図1に黒線で書いてあるとおり 鱗は胴体の流れに対して自然に流れるように 鱗の頂点を線で引くと 左図1のようにアールで描けます。このように製作する場合 金糸を縫う 下絵を書く際手間がかかります 鱗は小さく 個数を多くしています |

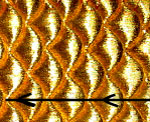

図 2 |

図 3 |

金糸を縫い易くする場合 図2の様に直線になります そうした場合は 鱗の流れが図3の様に 線が途中で折れ曲がるので流れが不自然になります 図2,3は他業者の作品写真ではありません 比較しやすいように見本として製作したものです |

このしめは 厚み25センチまでに抑えてありますが 50,60センチと膨らませることも簡単です。 しかし、実際太鼓台に取り付けて扱う場合 とんぼ(くくり)との接触 取り扱い等を考えると30センチ以内が理想と思われます。 30センチ以内で立体感を出すために 側面図に描いてある様に胴体にアールを付け メリハリをつけています |

側面図 |

|

しめで一番肝心な顔ですが 職人それぞれ自分のオリジナルの顔があります。 顔の位置 目玉に墨入れ 向き 様々な条件が合わないと勢いは出ません。左図は私のオリジナルの顔です 復元の場合は その顔を元に勢いを出して製作します |